Association ethnographique

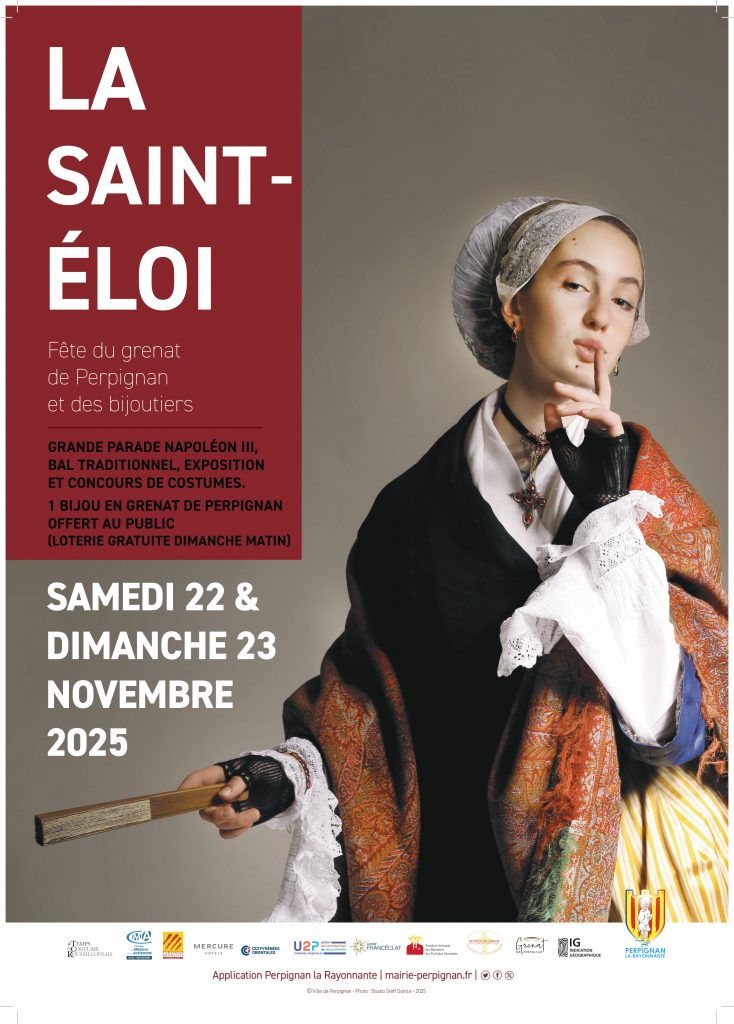

Magnifique parade dans les rues de Perpignan à l’occsion de la Saint Eloi, la fête du Grenat de Perpignan.

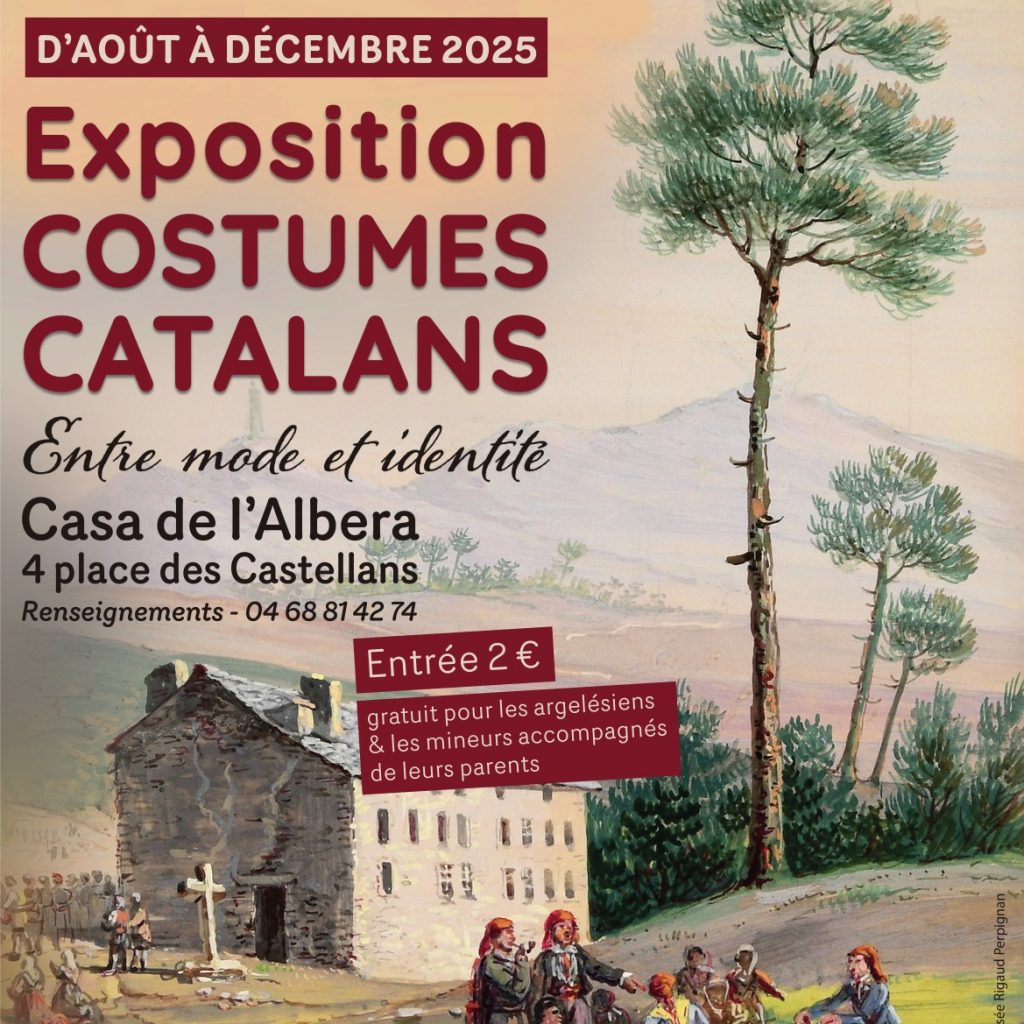

Nouvelle exposition temporaire, jusqu’à fin décembre 2026.

Le musée Casa de l’Albera et la Ville d’Argelès-sur-Mer ont le plaisir de vous proposer une nouvelle exposition temporaire.

Cette exposition initialement produite par le @museedecerdagne a été conçue et réalisée par l’association Le Temps du Costume Roussillonnais .

le Temps du Costume Roussillonnais est une association ethnographique très attentive à la transmission de la culture catalane dans ce qu’elle a de plus représentatif : le costume.

Cette exposition entend donner une vision précise des costumes féminins et masculins de notre territoire selon les époques.

« Nous nous attachons à délivrer, que ce soit à travers nos déambulations en costume ou par des expositions ou des publications, une vision renouvelée et sûre de notre patrimoine vestimentaire.

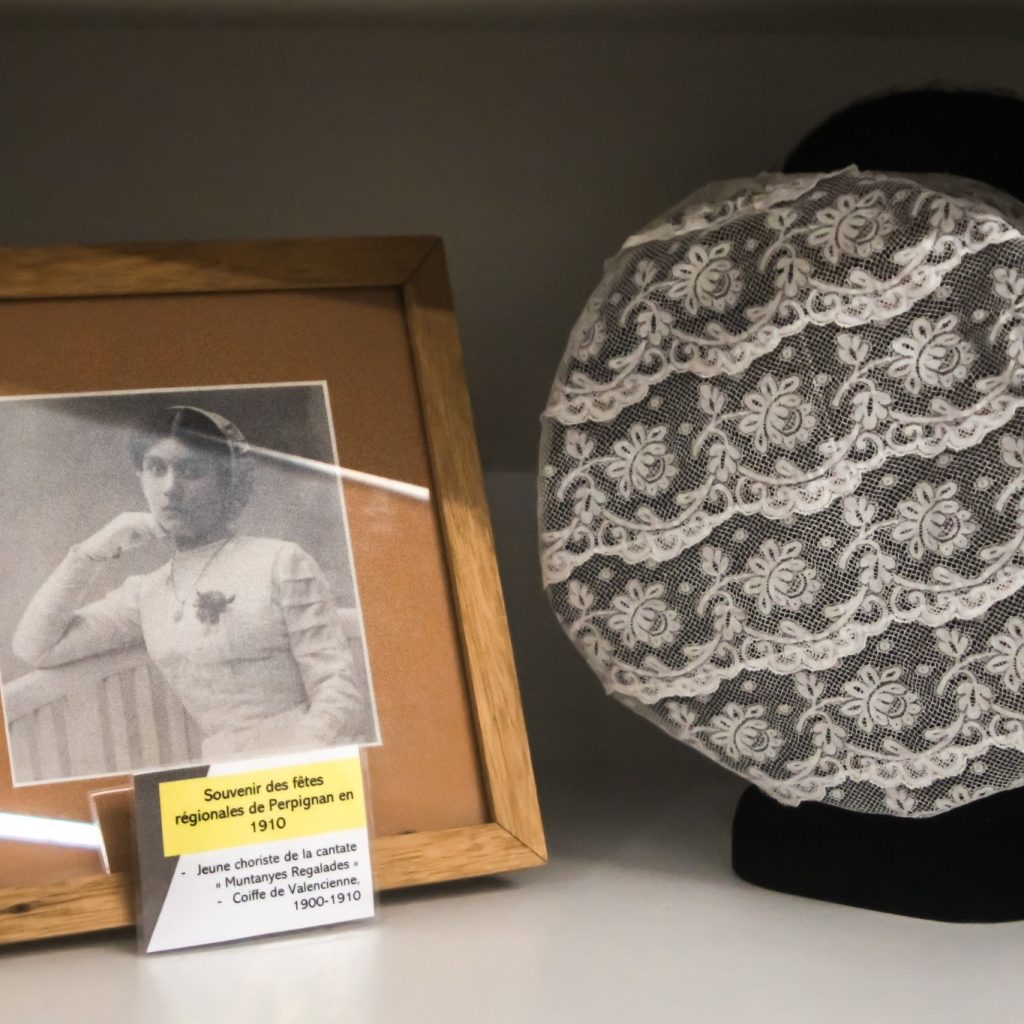

Le Temps du Costume Roussillonnais a sélectionné parmi ses collections, un panel représentatif de documents allant de l’authentique au kitch : coiffes, œuvres d’art ou objets décoratifs. «

A découvrir lors de votre visite au musée casa de l’Albera.

Plus d’informations au 04 68 81 42 74.

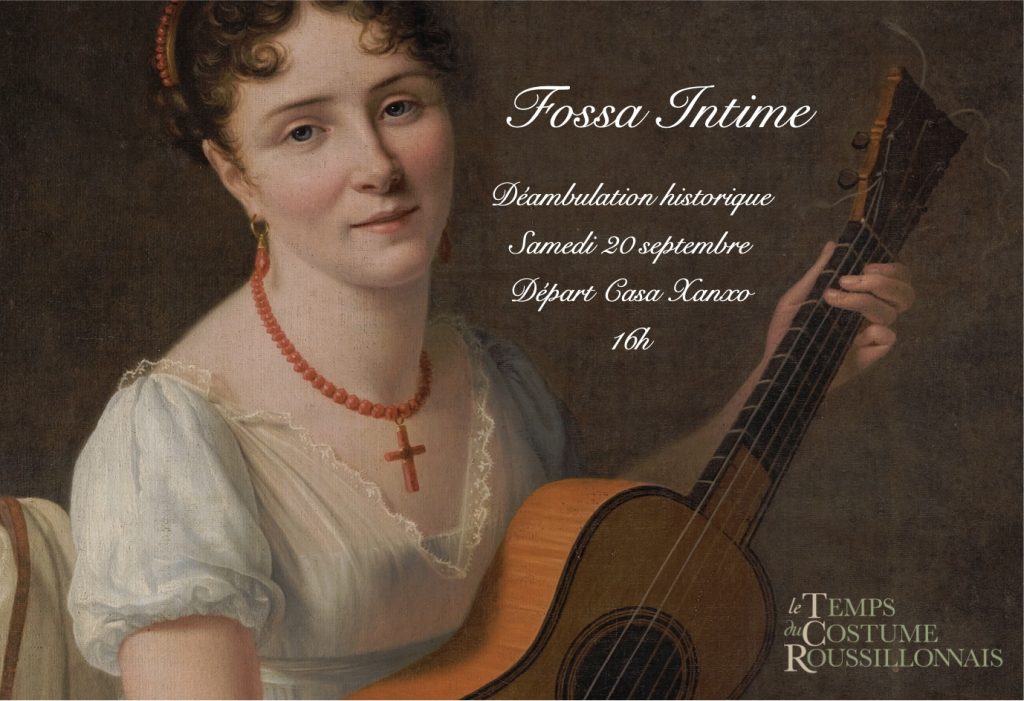

Samedi 20 septembre 2025 à Perpignan

« FOSSA INTIME »

Déambulation historique autour de la vie d’un guitariste catalan.

Cette année 2025 marque le 250ième anniversaire de la naissance de l’illustre guitariste et compositeur François De Fossa né en 1775 à Perpignan. On l’a surnommé « le Haydn de la guitare ».

A cette occasion, le Service Animation du Patrimoine de la Ville de Perpignan a sollicité Le Temps du Costume Roussillonnais pour créer une déambulation historique sur la vie de ce musicien encore trop méconnu.

Au départ de la Casa Xanxo, le spectacle sera l’occasion de redécouvrir les rues du quartier saint Jean : porte de Bethléem de la cathédrale, la rue des Abreuvoirs, la rue Fontfroide, la place Bodin de Boismortier, puis la rue Révolution Française pour découvrir la maison des Fossa à la rue Fontaine Na Pincarda.

Ce sera une évocation en 10 saynètes de la vie de François de Fossa en s’aidant des biographies existantes, des lettres écrites à sa sœur, et des ouvrages de la romancière Nicole Irle.

Départ de la Casa Xanxo : 16h00

Durée : 2h00

Présentation : Costumes évoquant les périodes de la fin du XVIIIe s et du 1er Empire.

Lin (en latin : Linus), mort à Rome vers 78, aurait reçu sa charge de l’apôtre Pierre après qu’il eut établi l’Église chrétienne dans la capitale de l’Empire avec Paul, charge qu’il aurait assurée une douzaine d’années dans une période comprise entre les années 66 et 79, avant d’être martyrisé. Lin fut décapité.

Au tournant du IIIe siècle, naît la tradition selon laquelle l’apôtre Pierre doit être considéré comme le premier évêque de Rome. Depuis lors, la tradition catholique fait de Lin le deuxième pape. Si les parents de Lin semblent être des patriciens romains, la tradition locale voit en Lin un catalan né à Oreilla. Sa mère dont il est ici question aurait été enterrée à Marcevol.

Libre à nous de croire à cette jolie invention de Jean du Canigou, publiée dans plusieurs journeaux locaux dont « le Canigou » imprimé à Prades le 17 juillet 1880.

Lors du concours d’mulation proposé par la SASL des P-O, la dentelle fabriquée en Roussillon est mise à l’honneur. On y apprend que le coussin est ici identique à celui de Catalogne, coussin long différent du coussin habituel des autres lieux de production en France.

Extrait du journal des P-O, 03 août 1844.

Pour la deuxième année consécutive, Le Temps du Costume Roussillonnais était associé à ce très bel événement qui avait lieu dans le parc de Vernet. .

© 2026 Le Temps du Costume Roussillonnais

Theme by Anders Noren — Up ↑

Commentaires récents