L’auteur Amédée Achard (1814-1875), marseillais d’origine, apporte une description du Roussillon qui donne une foule de détails intéressants et très véridiques. Sa vision est celle d’un touriste, un terme nouveau né avec l’avènement du thermalisme pyrénéen.

«Si au détour d’un sentier, dans la montagne, le touriste entend un bruit joyeux de voix et d’instruments, il peut être certain qu’une fête locale, dans le dialecte catalan «festa major», fête majeure littéralement, se célèbre aux environs; chaque village a la sienne. Alors il peut avancer hardiment et il assistera à un des spectacles les plus curieux que le Roussillon puisse offrir au voyageur. Ce jour là ou ces jours là, toute la population est sur pied, hommes, femmes enfants, vieillards. Les chants, les cris, la gaîté bruyante et expansive naissent avec les premiers rayons.

A tout instant, par la montagne et par la vallée, arrivent des troupes d’amis et d’invités. Les hameaux voisins émigrent, laissant chez eux les malades et les chiens, tout au plus. La foule et le tumulte s’accroissent sans cesse, le plaisir grandit en proportion. Toutes les maisons sont ouvertes, la basse cour a été immolée en masse, le veau gras tourne à la broche, les pièces de vin sont défoncées, la table est servie du matin au soir. Toutes les économies de l’année se fondent en un jour.

Avant de toucher au festin, on a dansé. Dans l’ordre des préséances en Roussillon, les jambes ont le pas sur l’estomac. Quelquefois même avant de danser on a entendu la grand-messe; l’office, comme on dit dans le pays. La religion donne par avance l’absolution au plaisir. La grand-messe a été chantée avec pompe, sous les voûtes de l’église, ornée de fleurs. Les cierges étincellent; le prêtre a revêtu ses plus beaux ornements sacerdotaux; les saints des chapelles ont fait toilette, leurs habits reluisants disparaissent sous les rubans et les paillettes d’or. La foule agenouillée est en grand costume de fête; le chantre enfle sa voix au lutrin. Les enfants de chœur aiguisent leur ténor: l’orgue s’il y a un orgue semble avoir plus d’éclat que de sonorité.

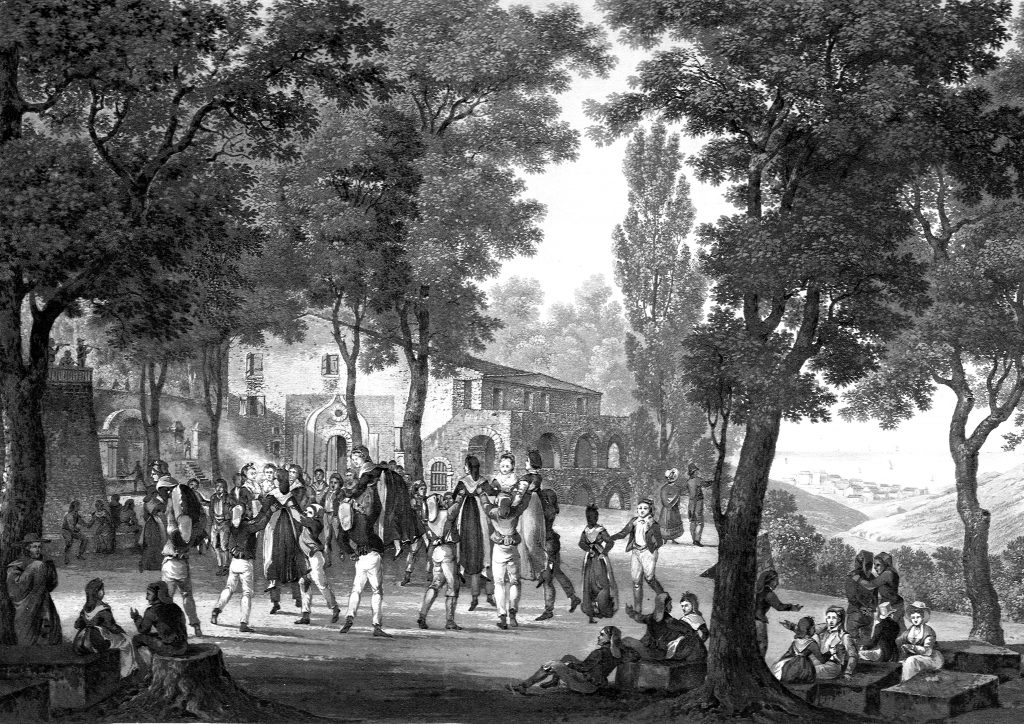

Enfin l’office terminé, le peuple se répand dans les rues, le village est en ébullition. Les chiens eux-mêmes savent qu’il y aura franche lippée, aboient gaiement en remuant la queue, il n’y a que les coqs qui gardent silence au milieu du bruit ; ils se taisent hélas! Et pour cause. Cependant au sortir de l’église, toute la population cour sur la place publique pour danser ce que l’on appelle le «ball d’offici», prononcez baïl. Chaque danseur entraîne sa danseuse engagée d’avance ; c’est le plus souvent une fiancée, ou une cousine tout au moins. Cette première danse semble avoir emprunté un peu de son caractère à la solennité religieuse à laquelle tous viennent d’assister ; elle est grave; mesurée, en quelque sorte majestueuse.

Mais bientôt après le dîner, tandis que les grand-pères roussillonnais jouent entre eux le «flor» ou la manille,-et si nous disons les grand-pères, c’est parce que les Roussillonnais simplement pères dansent aussi gaiement que leurs fils, -toute la population commence les «balls».

C’est alors une fougue irrésistible, un entraînement impétueux, le cercle des danseurs va toujours s’élargissant, le nombre de spectateurs diminue en proportion, bientôt il n’en reste plus, tout le village danse, et deux ou trois générations pirouettent pêle-mêle.

Une grande part de cette ardeur publique doit être attribuée à la musique qui exerce une influence invincible sur les nerfs des auditeurs. C’est vainement qu’un Roussillonnais voudrait demeurer paisiblement assis en dehors du «ball», au premier son des hautbois ses muscles s’irritent, les jambes se trémoussent, son corps se balance, et bon gré mal gré, il faut qu’il se mêle à la phalange des danseurs. C’est une musique vibrante dont l’action se fait sentir, même sur les étrangers. Serait-ce à cette musique qu’il faut attribuer le goût de la danse, ou serait ce à l’amour passionné de la danse qu’est due la musique roussillonnaise? C’est une question qu’il est impossible de résoudre, mais toujours est-il qu’elles s’harmonisent merveilleusement. Ce sont deux choses crées l’une pour l’autre.

L’orchestre des «balls» se compose ordinairement d’un certain nombre d’anciens et grands hautbois, de clarinettes, de cornemuses et d’un flageolet très aigu, à trois trous, dont joue le chef d’orchestre, lequel marque la mesure en frappant avec une légère baguette, sur un petit tambour de quelques pouces de hauteur et de diamètre suspendu au bras qui tient le flageolet. Dans les villages où les progrès de la civilisation se font sentir, on a ajouté un trombone à tous ces instruments; les cornets à piston ne tarderont pas à faire invasion. Les musiciens s’appellent «jutglars», nom qui dérive évidement de jongleurs. Les Roussillonnais poussent si loin l’amour de la danse qu’ils exécutent entre eux, sans le concours des femmes, une danse particulière appelée contrepas.

Les hommes figurent en rond en se tenant par la main ou isolément les uns devant les autres. Il n’est pas rare d’en voir cent, deux cent, trois cent même danser ainsi. Au contrepas succède les «balls» auxquels les femmes prennent part avec une ardeur qui ne le cède en rien à celle de leurs maris. Le saut à deux est fort en usage en Capcir. Les montagnards exécutent cette danse à la fois élégante et bizarre, où la femme élevée par son cavalier, reste assise quelques instants sur la main, tandis qu’il tournoie sur lui-même, en jouant avec un vase dont le nom, «almaratxa», est comme la danse, d’origine mauresque.

C’est une burette de verre blanc à pied, à panse large, à goulot étroit, et garnie de plusieurs becs par lesquels les danseurs arables faisaient pleuvoir des eaux de senteur sur les aimées. D’autres danses sont encore à l’honneur dans le Roussillon, bornons nous pour terminer cette analyse chorégraphique, à citer les «seguidillas», danse d’origine catalane qui s’exécute au chant de couplets du même nom, par un cavalier et deux danseuses, sur un rythme vif, court et animé, et enfin «lo ball de ceremonia», usité à Prats de Mollo, dans le Vallespir, et qu’un cavalier danse avec un nombre indéterminé de danseuses, en figurant devant chacune d’elles tour à tour[1].»

[1] Les Français peints par eux-mêmes, encyclopédie morale du XIXème siècle, volume 3, L. Curmer, éditeur, p. 96-100.

Laisser un commentaire