En 1840, la collection intitulée « Les français peints par eux-mêmes », dresse un portrait de la capitale du Roussillon et de ses habitants :

« Comme presque tous les habitants des provinces méridionales, les Perpignanais ont une vie presque toute extérieure. La moitié de leur temps s’écoule à flâner sur la place de la Loge, en fumant une cigarette espagnole fabriquée chez eux. Ils causent un peu de leurs affaires et beaucoup de celles du voisin, vont voir parader les troupes de la garnison sur la place d’Armes[1] où s’élèvent les casernes que Louis XIV fit bâtir pour loger cinq mille soldats, et finissent leur journée sous les ombrages des Platanes, en été, et dans les grandes allées de la Pépinière, en hiver.

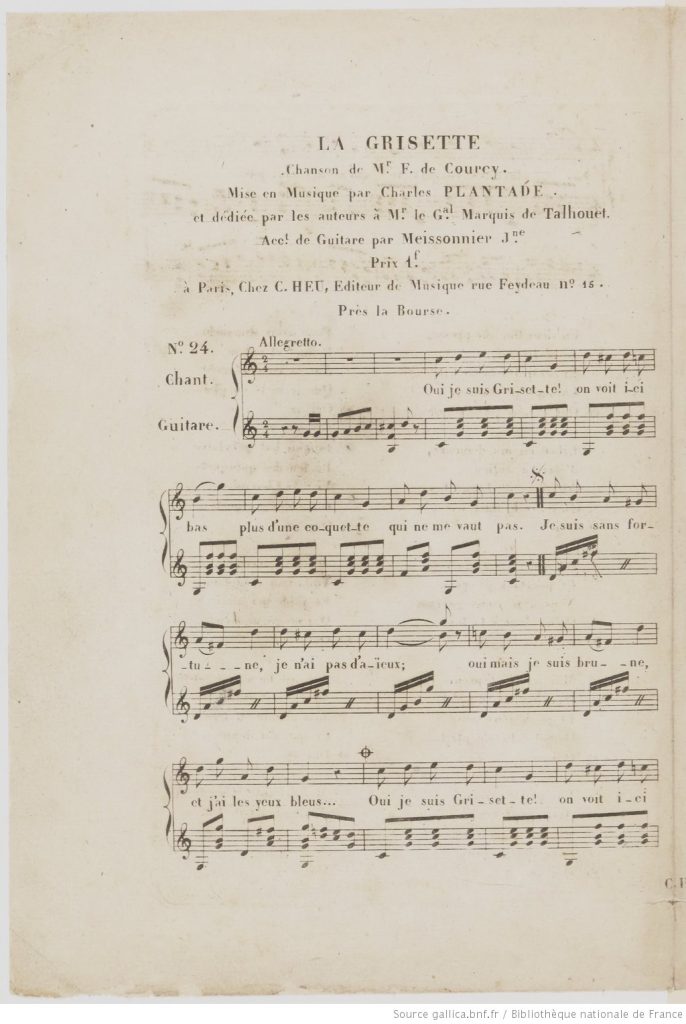

C’est là que se promènent le soir, toute la population perpignanaise, grandes dames et grisettes en toilettes, celles-là se faisant voir, celles-ci regardant du coin de l’œil, toutes jouant de la prunelle et de l’éventail, en femmes qui ont du sang espagnol dans le cœur.

Ne parlez pas aux Perpignanaises des Tuileries ou des Champs-Elysées. Qu’est-ce que tout cela auprès des Platanes et de la Pépinière, ces chères promenades qui leur rappelle à tous des souvenirs d’enfance et d’amour. C’est là qu’ils ont joué, c’est là surtout qu’ils ont obtenu leur premier rendez-vous[2]. »

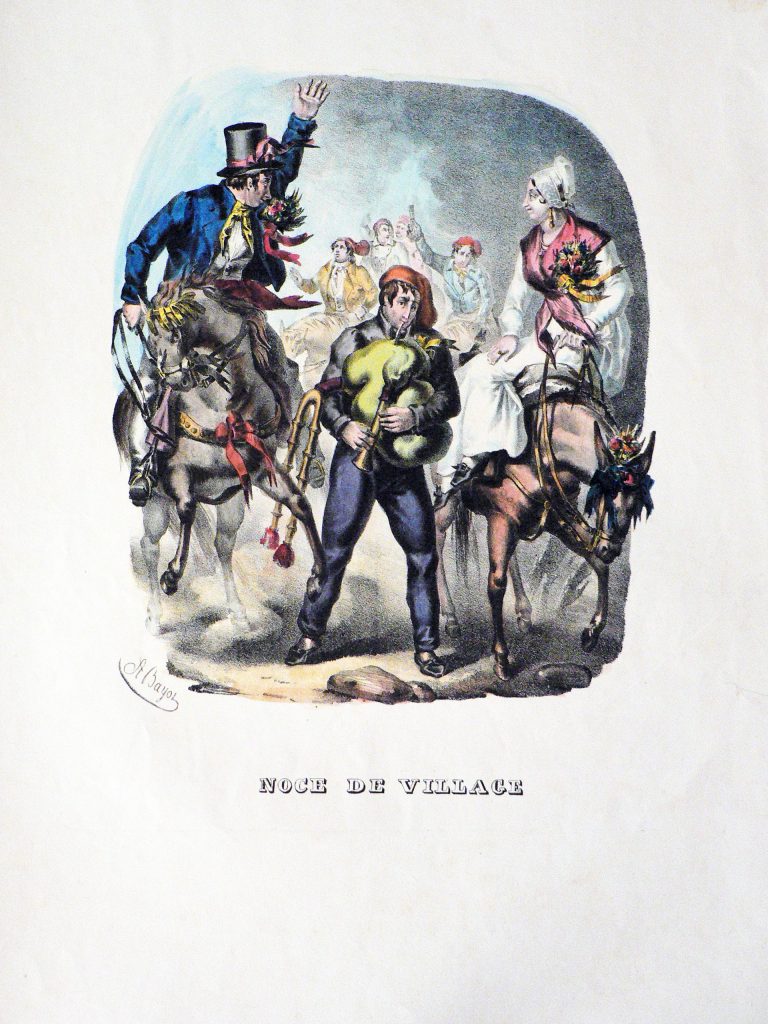

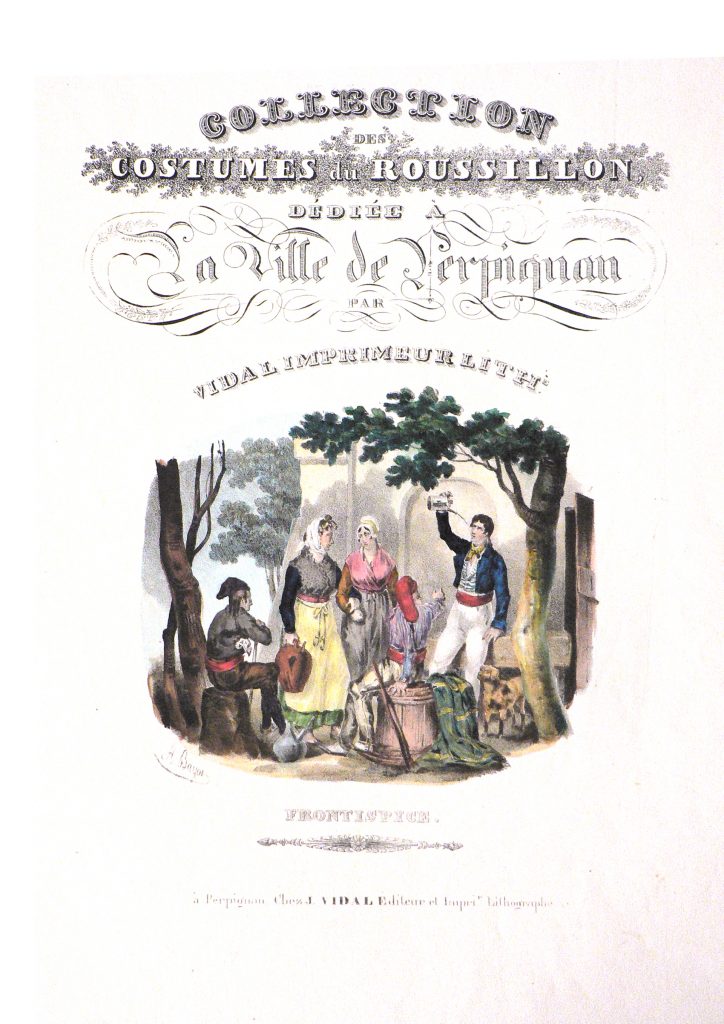

Les danses organisées lors des fêtes votives donnent l’occasion à la population de se montrer dans ses plus beaux habits. Le saut roussillonnais frappe invariablement les voyageurs.

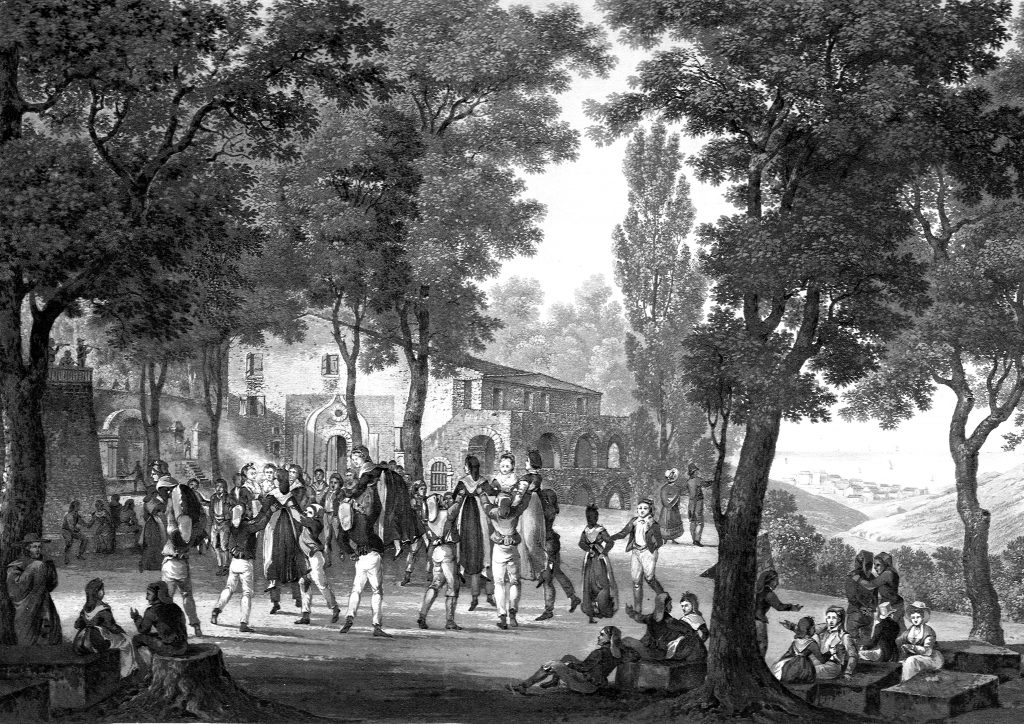

«Les Baillas (els Baills), ce sont les danses en usage en Roussillon et principalement à Perpignan, ou elles ont lieu à des époques fixes dans chaque quartier. Alors on établi une sorte de foire dans le voisinage de l’église, et l’on construit une vaste tente, décorée de guirlandes et garnie de bancs, dans l’intérieur de laquelle le Ball se donne. Les ordonnateurs de la fête ont pris soin de se rendre avec leur musique chez toutes les personnes aisées du quartier, dont l’offrande leur sert à payer les frais de cette fête.

Le corps de musiciens, qu’on appelle les joutglars, est ordinairement composé de cinq à six hautbois, parmi lesquels il y a le prime et le tenor, puis d’un galoubet et d’un tambourin. Ces deux derniers instruments sont joués par le même homme qui tient le premier de la main gauche et frappe le second de la droite.

Chaque danseur paie tant par chaque baill qu’il danse, et l’on admet à la fois autant que l’intérieur de la tente peut en contenir, et leur laisser assez d’espace pour exécuter leurs figures, mais il y a tel ou tel amateur qui, par galanterie pour une dame ou par vanité personnelle, réclame de danser seul avec sa danseuse, et alors il s’établit une sorte d’enchère qui porte souvent au prix de 150 ou 200 francs, le plaisir de fixer sur soi, pendant un quart d’heure, ou vingt minutes ou plus, tous les regards de l’assemblée.

Les jeunes gens des meilleures familles, et même quelque fois les dames de la société, figurent dans cette danse: les premiers en veste et en bonnet catalan, les seconds en grisettes du pays. Le baill est une danse extrêmement gracieuse, qu’il faut voir pour la bien juger, qu’il est difficile de décrire, et qui n’est exécutée, avec perfection, que par les gens du peuple, surtout les femmes qui y déploient une légèreté et une désinvolture ravissantes. Les cavaliers font d’abord quelques pas en avant avec leurs danseuses, puis, se tournant subitement face à face, la dame se recule en décrivant une sorte de cercle, et le cavalier la suit en formant quelques pas, et en s’accompagnant des castagnettes, s’il est danseur par excellence.

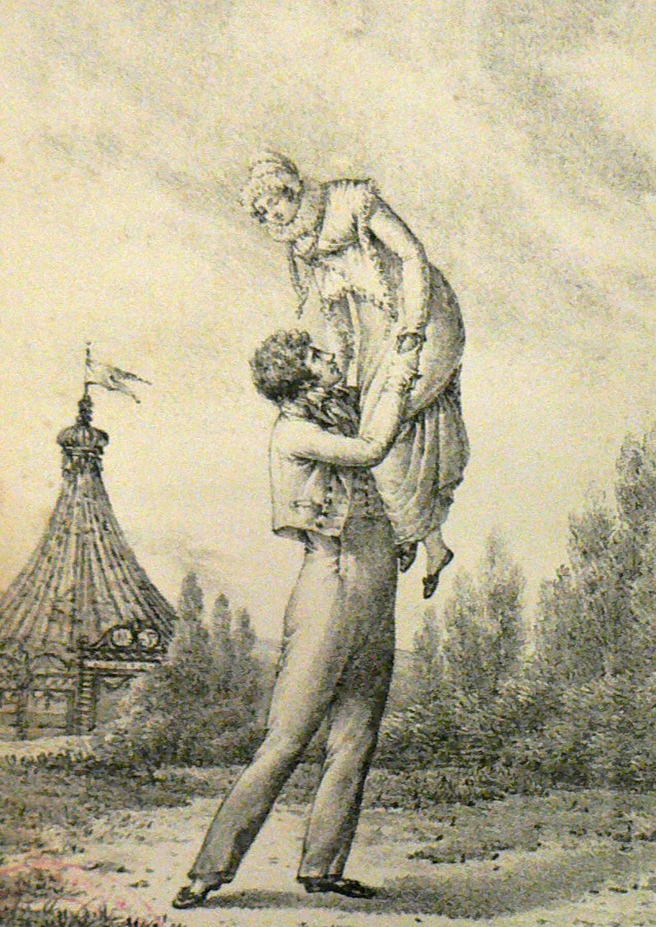

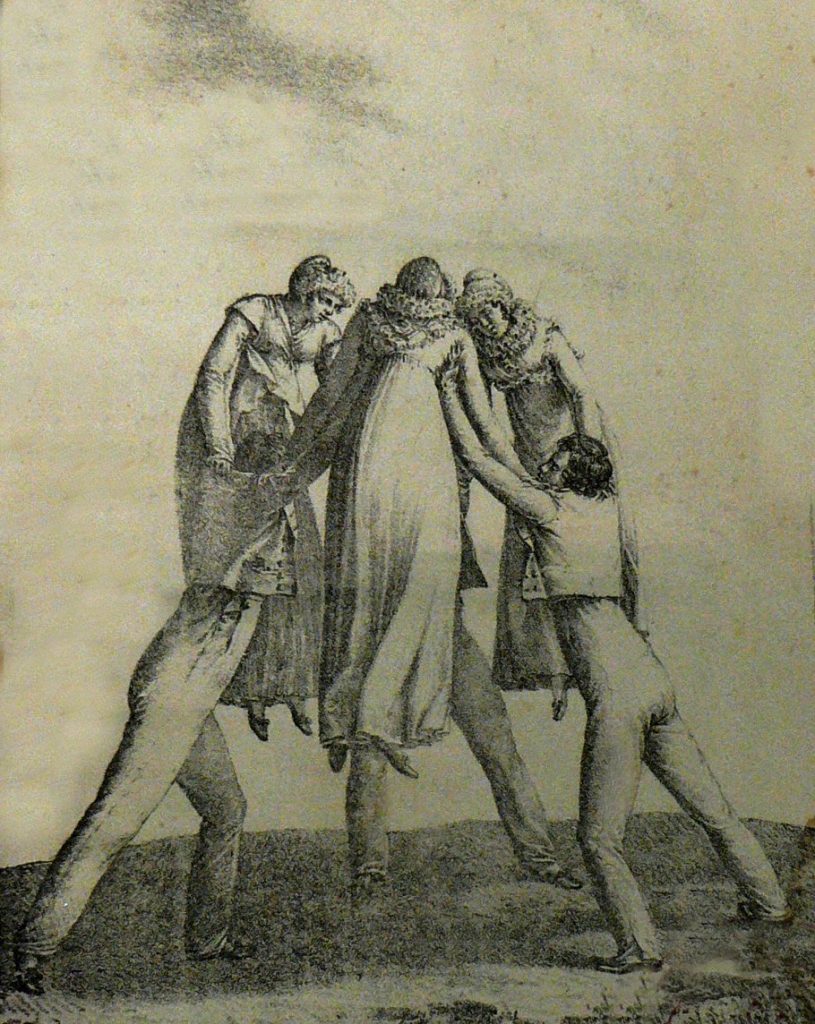

Dans le nombre de pas qu’il exécute, il en est un fort singulier, qu’on appelle la cama-rodona, et qui réclame autant d’adresse que de légèreté puisqu’il ne s’agit pas moins de passer le pied droit par dessus la tête de la danseuse. Celle-ci au bout de quelques instants, poursuit son cavalier qui recule à son tour, et l’un et l’autre changent deux ou trois fois de danseur ou de danseuse; puis deux ou plusieurs couples se réunissent, forment un cercle; les danseuses placent à droite et à gauche la main sur l’épaule des cavaliers, s’élèvent en l’air, et ces cavaliers, les jarrets tendus, la poitrine en avant, et les bras soulevés, les soutiennent de leurs mains, placées sous les aisselles. Tous restent dans cette position pendant un point d’orgue des musiciens, et comme les têtes des danseuses se trouvent rapprochées, les unes des autres, presque toujours quand ces danseuses se connaissent, elles s’embrassent avant d’être déposées à terre.

Lorsque ceci a lieu, elles répètent la même figure qui se reproduit tant que dure chaque ball. En outre de la cama-rodona, il y a un autre saut qui demande de la part du cavalier, la même adresse et quelque force. La danseuse s’avance vers lui, elle place la main gauche dans la droite, qu’il lui tend, un triple élan est alors donné à ces deux mains réunies, et la danseuse raidissant le bras gauche et s’appuyant de la droite sur l’épaule de son danseur, s’élance pendant que celui-ci la soulève et l’assied sur sa main. Avant de la remettre à terre, il fait deux ou trois pirouettes en la tenant ainsi[3].»

[1] Place Gambetta

[2] Les Français peints par eux-mêmes, encyclopédie morale du XIXème siècle, volume 3, L. Curmer, éditeur, page 94.

[3] Nore, (A. de), Coutumes, mythes et traditions des provinces de France, Paris, 1846, p.112.

Commentaires récents