A Perpignan, à la période du carnaval des habitudes sociales établies depuis longtemps à l’intérieur de la cité ainsi que dans ses faubourgs font partie d’une période de grand froid où il convient à toute la population de la ville de se défouler avant l’entrée en carême. Le mardi gras, donne lieu à une bataille de dragées dans les rues de la ville. Le général de Castellane en fait le récit.

«En me promenant à cheval, j’ai eu beaucoup de peine à convaincre le brigadier des lanciers qui me suivait, qu’on n’en voulait pas à ma personne. Il était tout prêt disposé à charger les masques. Les dragées sont faites exprès pour ces divertissements, ce sont des espèces de pierres que seuls les polissons des rues ramassent et mangent. En passant devant les fenêtres de Mr Jaume, beaucoup de jolies jeunes personnes étaient aux fenêtres et m’en ont accablé [1]. »

Le jour qui suit, « quand le mercredi des cendres s’apprête à courber les fronts pénitents sous les austérités du carême, la population perpignanaise se répand sur la route d’Espagne. C’est un vieil usage traditionnel comme à Paris la promenade de Longchamp à Pâques. Jadis on poussait jusqu’à la Villa Gothorum, bourg romain qui s’est éteint vers le quatorzième siècle sous le nom de Mailloles, maintenant, ainsi que les parisiens s’arrêtent au rond-point des Champs-Élysées, les Perpignanais s’arrêtent à mi-chemin sur une pelouse plantée d’arbres au bord d’une fontaine, connue sous le nom d’abord de bagatelle, et plus tard sous celui de Fontaine d’Amour [2]».

La pérégrination vers la Fontaine d’Amour agit comme un rituel institué depuis des siècles.

« En sortant de Perpignan par la porte Saint-Martin, on prend la route d’Espagne, et après une très petite course, on arrive à la Fontaine d’Amour, source d’eau fraîche et pure qui coule au bas d’un mur qui soutient la route, sur le côté d’une petite esplanade où tous les ans vient expirer le carnaval dans une promenade de toute la population de la ville. Il est peu de pays ou le caractère des habitants offre plus de gaîté et ou l’on aime autant le plaisir. De toutes les occasions de s’y livrer, le carnaval est celle que l’on exploite avec le plus d’ardeur. Perpignan est peut-être aujourd’hui la ville de France où le goût des mascarades se conserve dans toute son énergie : c’est la Venise de la France. Quiconque a vu un carnaval à Perpignan a pu se convaincre que cette période de joyeuses extravagances est loin d’y être à son déclin. Il a pu s’assurer qu’elle a, au contraire, dans ce pays beaucoup de vie et beaucoup d’avenir. Se masquer ici est un besoin, plus même qu’un besoin, pour le peuple c’est du délire. Quand le nouvel an paraît, une sorte de frénésie s’empare de la population. Des milliers de masques sont en étalage, de nombreux magasins de costumes pour travestissement s’ouvrent dans tous les quartiers [3].

Chacun endosse son vêtement de saturnales chacun se couvre du masque, depuis le simple carton grossièrement barbouillé jusqu’au satin richement travaillé, jusqu’au loup de velours garni de blondes. Les mascarades courent dans les rues sautant et gambadant. Evohé ! Evohé ! Jamais les bacchants et les bacchantes n’ont été plus transportés de folle joie, non pas comme les furibondes peintures des modernes, où tout est à l’exagération, mais comme les gracieux bas-reliefs de l’Antiquité. Jamais les places publiques d’Athènes et de Rome n’ont retenti le jour et la nuit de plus joyeux transports. Depuis le premier jour de l’an jusqu’au mercredi des cendres, il ne se passe guère de jours où l’on ne rencontre de masques dans les rues, en nombre plus ou moins grand, les dimanches principalement.

Comme partout les festins se multiplient et le gibier quadruple de valeur. Quand vient ensuite la dernière semaine, le plaisir ne connaît plus de bornes : le carnaval est près de sa fin, chacun semble s’y cramponner pour s’efforcer de le retenir, l’ardeur redouble pour les plaisirs dont le terme expire : cette semaine là, toutes les têtes sont à l’envers. Des centaines de tambours parcourent les rues, vous assourdissent, à qui mieux-mieux. La tambourinade est l’un des amusements passionnés du peuple. Des mascarades à caractère vont exécuter leurs différentes scènes sur les places publiques, et à cet égard il y a des progrès depuis quelques années. Autrefois on ne voyait guère dans les rues que de mascarades insignifiantes. Maintenant de jolies parties s’organisent parmi les jeunes gens et il en résulte de belles mascarades, très variées, souvent bouffonnes et originales, quelques fois fort spirituelles.

Les bals qui ont marqué la durée du carnaval se multiplient cette semaine et mettent en émoi tous les marchands de nouveauté, toutes les modistes, toutes les femmes de chambre. Les derniers jours, les rues des quartiers reculés sont désertes, toute la population se concentre dans les rues les plus passantes ou des bandes de masques se montrent tour à tour précédées de tambours, accompagnées de musiciens, escortées à grand tumulte par tous les polissons de la ville. Le goût des mascarades a existé de tous temps en Roussillon et nous trouvons dans la correspondance de Louvois avec l’Intendant de la Province, qu’au XVIIe siècle, ce genre de divertissement, au lieu de commencer avec le carnaval comme aujourd’hui, commençait immédiatement après les fêtes de Noël, au jour des Innocents. La multitude de villageois et campagnards qui accouraient, à ces époques, dans Perpignan, pour être témoins de ces joyeuses folies, avait même donné de l’inquiétude à l’autorité pour la sureté de la place. Le premier jour de carême est proprement dit, ici, le dernier jour de carnaval, qui nous l’avons dit, va rendre son dernier soupir dans la promenade à la fontaine d’Amour.

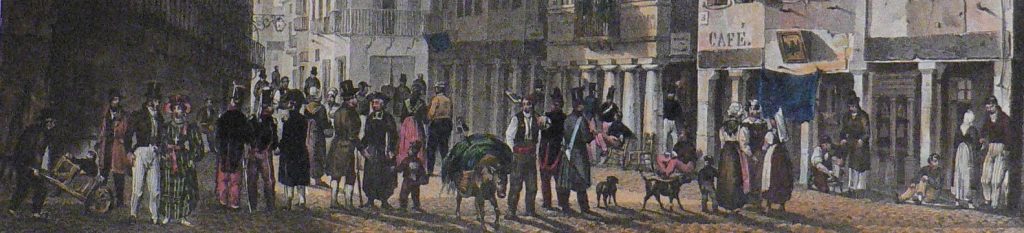

Ce jour-là, tous les habitants de Perpignan, à peu d’exceptions près, se portent dans l’après-midi, sur la partie de route qui s’étend entre la ville et la fontaine, et la couvre en entier. Les masques circulent encore parmi les promeneurs, si on peut conserver le nom de promenade à un aussi grand encombrement de personnes, disant leur dernier mot à ceux qu’ils veulent intriguer au milieu du flot des gens de tout âge, de tout sexe, de toute condition.

Des cavalcades de jeunes gens élégamment travestis, des équipages, des voitures découvertes, s’y frayent un passage. Les musiques des régiments de la garnison, dont la galanterie militaire régale la population, sont réparties sur la petite esplanade et sur la longueur de l’avenue d’une métairie en face de la fontaine, qu’encombrent des masses compactes de promeneurs, des marchands de fruits, de gâteaux et de friandises, des cabaretiers ambulants font leur étalage aux abords de l’avenue. Des groupes du peuple, répandus au milieu des champs et des prairies environnantes, se livrent à la joie, en consommant les provisions dont ils ont eu soin de se provisionner, pendant que, sur la pelouse, au delà du ruisseau qui traverse la petite esplanade de la fontaine, les ménétriers locaux ou jutglars, font danser au son des hautbois, du petit tambourin et de la cornemuse, la danse catalane [4].»

[1] Ruffiandis, (L.), Le général de Castellane à Perpignan, SASL des PO, 1956, p. 138. La famille Jaume habitaient un hôtel particulier de la rue de la Vieille Intendance.

[2] Les Français peints par eux-mêmes, encyclopédie morale du XIXème siècle, volume 3, L. Curmer, éditeur, page 94.

[3] Album Roussillonnais, 1840, on pouvait acheter ses déguisements notamment auprès de Mr Camille, artiste du Théâtre de Perpignan.

[4] Henry, (D.M.J.), Le guide en Roussillon ou itinéraire du voyageur dans le Département des Pyrénées-Orientales, 1842, p.164-167.

Commentaires récents