La matière la plus noble est la soie qui était tissée à Perpignan dès avant le XVIe s. par des tisserands de la confrérie des veloutiers de soie, ainsi qu’au sein d’une manufacture royale pour la fabrication de tissus et de bas, entre 1730 et 1750. Par sa cherté et les lois somptuaires qui en interdisaient l’usage aux classes populaires, la soie était toutefois portée par le biais du réemploi des vêtements et servait aussi à broder de fils colorés les habits, ou à orner avec galons et rubans les coiffes ou attacher les manches au corset. Les tissus de soie de basse qualité appelés bourrettes de soie étaient fabriqués en partie à Nîmes et vendues en Roussillon. On trouvait aussi des fichus de soie de Catalogne ou de Valencia vendus par les espagnols tenant échoppe sur certaines places de Perpignan.

En 1779, un édit crée la nouvelle communauté des tisserands de soye, laine et fil de Perpignan. AM HH 12.

« A l’égard des soies, le commerce en devient tous les ans plus étendu et augmentera considérablement dans la suite par la grande plantation de muriers que l’on fait tous les ans en Roussillon, ainsi que par l’émulation des particuliers à élever des vers à soie. Cette partie peut monter, lors d’une récolte médiocre à environ 20 quintaux de soie, qui passe quasi totalement dans les manufactures de Lyon et du Languedoc. On doit observer que cet objet est d’une grande importance et pourrait être porté jusqu’à 200 quintaux, si comme on s’attache à la plantation des muriers, à laquelle le pays est très propre, on avait soin de les cultiver et d’en cueillir la feuille autant qu’il faut[1]. »

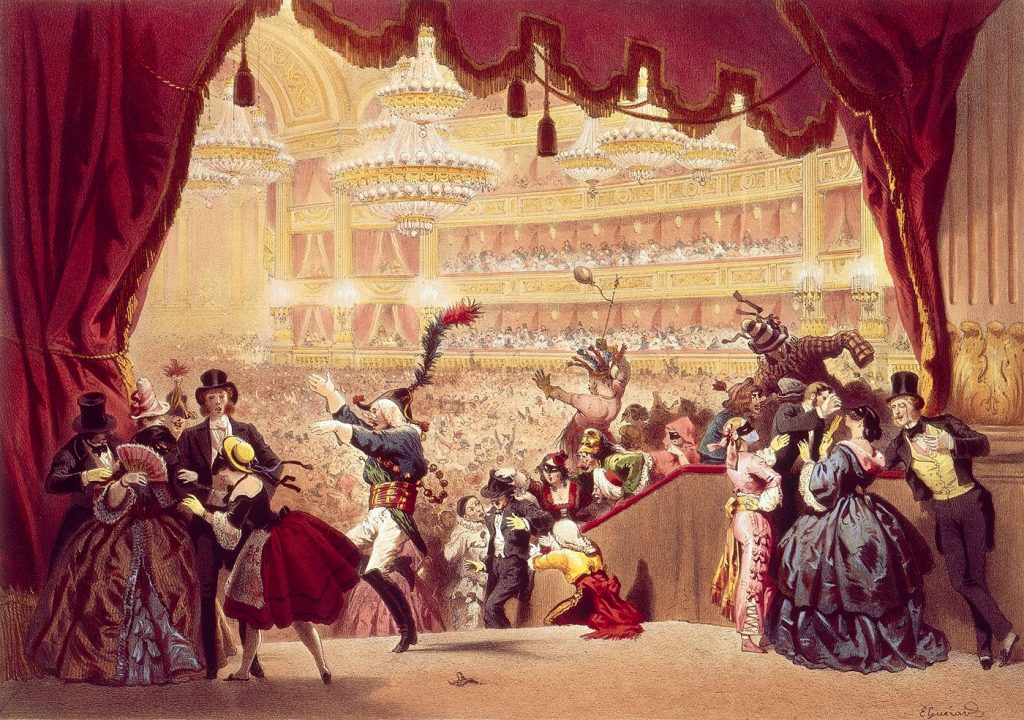

Au XIXe, les procédés industriels permettent d’obtenir des soieries moins chères, des taffetas qui donnent de l’ampleur et de la tenue aux jupes et aux robes qui ne cessent de croitre en métrage. La sériciculture est restée une activité importante qui se généralise en Roussillon, notamment à Cattlar et à Ille-sur-Têt au XIXe s. Les agriculteurs, riches propriétaires sont informés par le biais de la Société Agricole Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales de ce que peut leur rapporter l’élevage du ver à soie, compte tenu du climat roussillonnais favorable et du nombre important de muriers. Sous la monarchie de Juillet, les propriétaires implantent cette production auprès de leurs métayers dans les « métairies » comme le mas Ducup ou Bresson autour de Perpignan, et à Latour de France où le marquis de Ginestous propriétaire du château de Caladroy fait venir des ouvriers du Gard, formés à la culture du ver à soie.

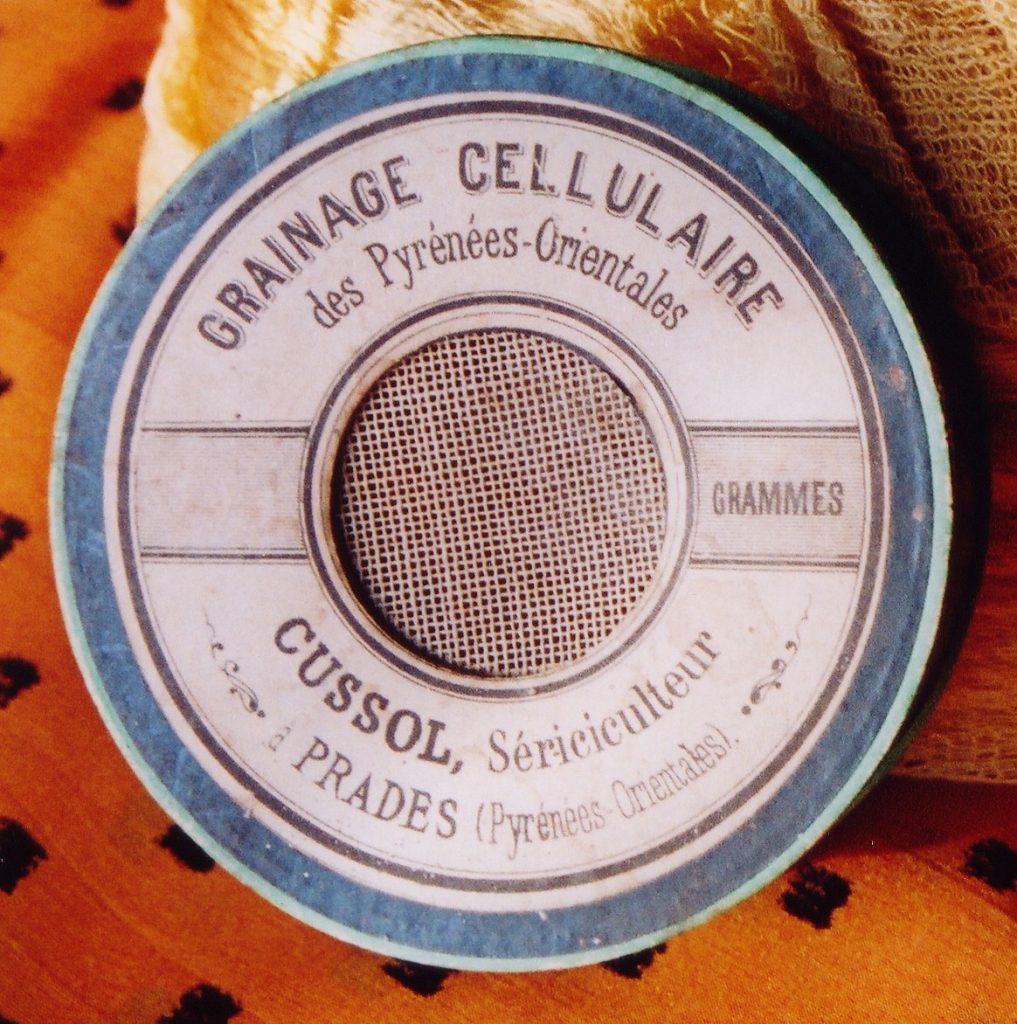

Victime de plusieurs maladies, notamment la grasserie, les vers à soie faillirent disparaître totalement si l’on n’avait pas eu l’idée de faire venir en remplacement des races milanaises et d’Andrinople, la race « jaune milanaise » qui cumulée avec la venue de Pasteur en 1867 permit la reprise de cette économie. Le Roussillon se spécialisa alors dans la vente des œufs ou graines qui étaient vendus dans de petites boites rondes de carton ventilées par de minuscules trous.

La décadence de cette production est due en partie à la fin du XIX e siècle aux taxes qui rendent les soies roussillonnaises peu concurrentielles face aux soies provenant de l’étranger[2].

[1] Poedavant, Le Roussilon à la fin de l’Ancien régime, SASL, 1987, p.63.

[2] Ponsaillé, J., « un intéressant document sur la venue à Ille d’un président du Conseil », CAVI, 1999, p.9,27.

Commentaires récents